トップページに戻る 般若関連の目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

般若皇大后宮 (第3回)

「古典に見る仏教伝来の考察」

般若という言葉から連想するものとして、仏教経典の般若心経があります。

般若姫物語も豊後から周防へ来る物語であり、それはそのまま仏教伝播のコースでもあります。

仏教伝播について石城山にあった神護寺縁起伝書は次のように記しています。一部引用してみます。

「〜多々羅王に相対し、日本の風俗を聞きたまいける所に、仏法いまだ東漸(とうぜん)なき由を聞きたまいて、

彼の仏菩薩の像を百済国石城山に置きたまえり。〜」

名前も地名もごちゃ混ぜになっていますが、これを見てもわかるように、仏教が日本に入って、いきなり中央に

行ったのではなく、少しずつ要所に根をおろしながら東へと進んで行ったのです。

そうした時代にあって、周防は重要な拠点であったろうと考えられます。

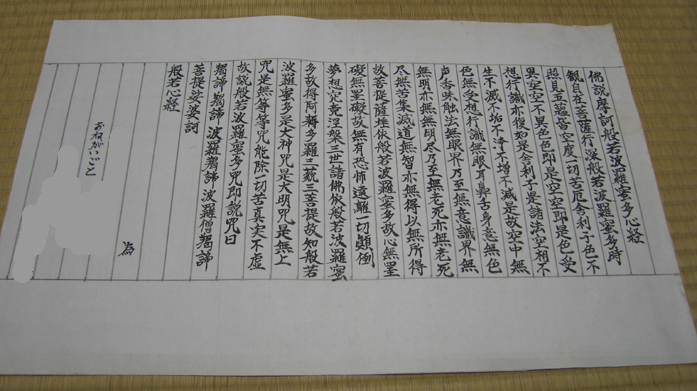

般若心経 写経・私 (2000年書写)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

仏教が日本に伝来するコースは、大きく分けて二つに分けられます。

現在はそれを「南伝仏教」とか「北伝仏教」と呼んでいます。それらは主に最澄や空海の時代を根本にしてあり、

あくまでも中国大陸を経由した南伝、北伝です。その時代には、すでに仏教は日本に入っています。

古代仏教の伝来ルートにはあいまいな部分があり、中国大陸から入って来たというのが定説になっています。

日本の社寺を歩きますと、柱や貫などに彫ってある多くの彫刻に目を奪われます。

そこに彫ってある動物たちは、明らかに南方のものです。神社の獅子や狛犬などは、その最たる物です。

まるでギリシャ神話から抜け出して来たような物もあります。そうした事を見ますと、もしや日本の古代仏教は

中国から朝鮮半島を経由して入って来たのではなく、インドからタイ、台湾、琉球ルートを通って入って来たとも

考えられます。

こうした考え方は昔からあったようですが、中国経由に押され気味です。そもそも、近代にやって来たポルトガル船などで

考えてみても海です。大陸経由ではありません。古代とて同じこと。

とりあえず、海上ルートだと、どうなるか考えてみます。

インドから海上を航行して来る場合、素人考えでも沿岸伝いに航行すれば台湾付近までは、なんとか来れそうです。

台湾からどうするかが問題です。そのまま沿岸伝いに航行すれば、朝鮮半島へ至ります。しかし、日本へ来るのが

目的であれば、誰が見ても大回りです。

目的地が日本であれば、台湾から石垣島、沖縄、奄美大島、種子島と直線的に航行すればいいわけです。

ここで、記録としての一つの証明がありますので載せてみます。まず先に中国の隋書から。

「〜煬帝は再び朱寛に琉球国を慰問させたが琉球は服従しなかった。朱寛は布甲(布で作った武具)を取り上げて

帰国した。おりしも倭の国使が隋の朝廷へやってきていて、これは夷邪久(いやく)の国人が使うものであるといった。」

これを見ると当時の中国はまだ琉球とは交流が無かったことがわかります。

対する日本と琉球との交流は早くからあって、日本書紀では「掖玖人(やくびと)」と記しています。

掖玖人とあるのが琉球人です。その掖玖人の記述が特に多く見られるのが推古天皇の時代です。

そうすると、船の航行で最大の難所である南西諸島から日本へは頻繁に往来があったことが証明されます。

南西諸島の島々を飛び石伝いに航行する能力があれば、インドから日本へ直接来たということが現実化してきます。

日本へは早くから来ていたけれども、中国へは行っていなかったという事実。それは古代仏教の伝来ルートでもあります。

日本には稲荷と名の付く神社が数知れず存在します。稲荷は秦氏人がもたらしたものであろうと言われています。

稲荷祭神(ウカノミタマ)の神像を見ますと、服装や髪型などすべて琉球の民族衣装そのままと言った感じです。

稲荷といえば伏見稲荷ですが、昔は深草稲荷とも呼ばれていました。その深草稲荷が祀られた当初、秦氏人たちが

春秋の祭りに仕えたと記録にあります。その秦氏人ですが、どういう人々の集合体だったのか、はっきりとわかっては

いないのが実状です。

秦氏人という名から見ると中国からの渡来人のようにも見受けられます。

ところが、いろいろと調べてみますと、中国の後漢の時代に行きあたります。

後漢の時代、西暦166年に洛陽へローマからの使者が訪れます。

そのローマをどういう文字で書いたかと言いますと、「大秦国」と書いています。そう書いてローマを意味します。

「大秦国皇帝、安敦の使者」 ローマ国皇帝、アントニウスの使者、と読みます。

そうすると、日本で言う「秦氏人」とは、その大秦国の一文字を使って、ローマ人を意味しているのではないでしょうか。

どうりで、日本の社寺にはギリシャ神話から抜け出して来たような彫刻が多いわけです。

こうした事を見ますと、日本仏教の根本は、インド本国から布教に情熱を燃やす僧侶達によって

海上ルートで直接的に伝わって来たと考えられるものです。

しかし、不思議かな、日本書紀にはそうしたことは記してありません。

その不可解さは日本書紀を作った背景にありまして、日本書紀は中国色の濃い書物です。

雅久本・日本書紀・巻第一の始まりは「日本書」となっています。

書の文字は中国の漢書や後漢書などの書と共通であり、それだけを取っても中国色が濃いことがわかります。

紀の文字は後で入れられた可能性があり、その紀も、記と混在していたように見受けられ、

日本書記に見える本もあるのは私の勘違いでしょうか?

対する古事記は南西諸島の民話や風俗をそのまま使っています。

たとえば、三輪山伝説などは琉球の民話です。

中国の隋書を見ますと、琉球人は出産の時に火を使う(あぶる)ことが記してありますが、

これはある事件を正当化しようとした可能性が捨てきれず、定かではありません。

古事記の、お国柄を表わす最も大事な物語が日本書紀に使われている、という事は、日本書紀は古事記を使って

脚色している、ということになるわけです。

すなわち、そうしたことは仏教伝来ルートを暗示していることになりましょう。

古事記は神道書でありながら、仏教色の濃い書物でもあります。

そうしたことは、古事記に散りばめられている歌を分析することによってわかります。

古事記の歌といえば、どうしようもない駄作だとか、歌にはならないなどと悪態をつかれて来ました。

それは歌の完成型から入った我々の先入観であり、歌の初期の形態を無視した考え方であると言えましょう。

つまり、古事記に散りばめてある歌こそ、万葉集の57577の完成型になる以前の原型であるのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「般若姫と般若心経」

般若心経 写経・私 (2000年書写)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

少しでも仏教に関心のある方なら、「般若心経(はんにゃしんぎょう)」というお経があるのをごぞんじでしょう。

大般若経六百巻の真髄を二百六十余文字に凝縮集積させた名経中の名経です。

その般若心経のもとになったのは、インドのサンスクリット語で書かれた仏教文献です。

そして、それを漢訳にしたのが「玄奘(げんじょう)」という人、ということになっています。

玄奘という人は三十歳のころ、十六年余に及ぶ苦難の旅(修行)の末に中国へ帰国し、経典漢訳に従事しました。

没するまでに一千三百四十七巻もの経典を翻訳した人です。

そのなかに「大般若経」六百巻と「般若心経」一巻が含まれています。

般若心経という呼び方は省略形であり、正しくは「摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみったしんぎょう)」と申します。

それはサンスクリット語の「mahaprajna-paramita」の発音を漢字に当てはめたもの、ということになっています。

その意味としては「大いなる智慧の完成」」という意味をもっています。

こんどは経文を見てみます。

「観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄〜」

「かんじざいぼさつ ぎょうじん はんにゃはらみったじ しょうけんごうん かいくうど いっさいくやく〜」

一文字一文字よく見ますと、般若姫物語とウリふたつです。姫達一行が風波に遭遇する場面とそっくりです。

経典は本来サンスクリット語で書かれてあり、その発音に漢字をあてはめて成りたっています。

その方法ですと、二重にも三重にも意味をこめることができます。

一つは、サンスクリット語での教え。

一つは、漢字一文字一文字の持つ意味での教え。

一つは、漢字の連結によって出来る物語性での教え。

こうした多くの事柄が互いに相乗し合って経典は成り立っています。

先ず、そうしたことを認識したうえで、我々なりに般若心経を散策してみましょう。

この般若心経は、般若姫の時代よりもずっと後の時代に成立したものです。

般若姫が亡くなったのは西暦567年(欽明天皇二十八年丁亥四月十三日)です。

般若心経を漢訳したという玄奘の生没年は、西暦600(602)〜664年ですから、

般若姫は玄奘が生まれるよりもずっと前の人物であることがわかります。

すなわち、般若姫という人物が先にあって、般若心経の方が後の時代です。

そうすると、玄奘は、いつの時代か日本に来て、般若姫物語に感銘を受け、

それを自身の漢訳に取り入れた、と考えられます。

ここで特徴的な年代を西暦であらわしてみます。

344〜413・・・・・・・・・・・鳩摩羅什(くまらじゅう・生没年)

(または350〜409) 経典での「般若」の言葉は鳩摩羅什からあった。

561・・・・・・・・・・・・・・・・姫の名前を、半如姫から般若姫へと改名。

567・・・・・・・・・・・・・・・・般若姫 没す

600〜664・・・・・・・・・・・玄奘(生没年)

(または602〜664)

611・・・・・・・・・・・・・・・・聖徳太子 勝鬘経 義疏 完成 (推古19年)

613・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・維摩経 義疏 完成 (推古21年)

615・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法華 義疏 完成 (推古23年)

628・・・・・・・・・・・・・・・・推古天皇 没す (同年に玄奘が修行旅に出発。玄奘・28歳)

644・・・・・・・・・・・・・・・・玄奘、修行旅から帰国。

同年から経典漢訳開始(44歳)

没するまでの20年余の間に1347巻もの経典を漢訳。

聖徳太子が法華義疏を完成した年から約25年後に玄奘が漢訳を始めています。

般若姫が亡くなってから約70年後のことです。

般若姫の本来の名は半如姫(はんにょひめ)です。

本来は半如姫だったのを、般若という名を贈られて名を換えています。

では、ここで物語より名前の発端を見てみます。

「半如姫誕生」 の段より抜粋

かくて月日移り行きて、人皇三十代欽明天皇十(549)己巳(つちのとみ)歳五月八日、玉津姫安産し給う。

然るにこの御子生れて既に三日に及べども、口を開いて泣くことなし、各々大きにこれを嘆き、いかなる御ことやらんと上下安き心なき処、玉津姫宣わく、我等先年夫婦となりし時、金亀が渕の水にて身を洗いしかば、遍身の黒痣(ほくろ)忽ち落し名水なり、急ぎこの水を取り来れと宣う。即ちかの水を汲み来って御口に注ぎければ、不思議なるかな、忽ち口を開き啼き出し給う。口中を見給えば、舌の上に三か月の形ある黒痣(ほくろ)あり。これ月の精の宿り給う処の印なりとて、その名を半如姫とぞ名付け奉る。この姫、日に随って影形端厳にして、その美しきこと玉の如し。

やがて半如姫は成長して、こんどは名を換える場面を抜粋してみます。

「勅使豊後下向」 の段より抜粋

(途中から)〜〜〜これ我朝の絵を画く始りとかや。篠原将軍申さるるは、何とぞ早く御姿を拝見して絵図に写させたしとありければ、長者その意を得候とて、兼ねて家人等に申し付け、家来の美女召し集め、先ず一番に野津原弥五郎が娘初音姫、(中略)とて多くの美女を撰び集めたり。中にも柿木原忠右衛門が娘小柳姫は、歳は二十になりけるが勝れたる美人にて、姿は二八(十六才)の初菖蒲、五十余人の頭として何れも劣らぬ美人共、思い思いに衣服を飾り、さも花やかに出で立ちて、われもわれもと出でにける。半如姫のいで立ちは、羅綾の錦を着し、鸞紋(らんもん・・・鳳凰の絵の入ったもの)の浄衣に顕文金(女性の髪型)、紗の小袖露を結びて鮮やかに、いとど涼しく着流して、翡翠の挿頭(かんざし)、丈に余りし黒髪は瑠璃を延べたる如くなり。〜(中大略)〜〜〜暫らくありて夷官硯とりだし、墨すり流し、半如姫の姿を始めその外五十余人の美女の姿、悉く絵に写せば、弟の褒薩は姿絵を受け取って、侍女端女に至る迄人形に刻みける。〜〜(中大略)〜〜時に両人申しけるは、この二つの箱、一つは姫の御もて遊びに差し上げ奉る。一つは本国へ持ち帰りて、帝王の叡覧に備え申すべしと、一つを姫に参らせければ、夫婦大いに悦び、〜〜(中大略)〜〜さても日数過ぎゆきて翌年の秋に至り、船頭龍伯渡海し来り、長者の宅に入り来り対顔して語りけるは、去年玉絵箱を取り帰り、帝王の叡覧に備えし所、帝これを御覧じて叡感はなはだ浅からず、それより猶も御熱心いや増して、朝暮かの箱を御身に添い給いて、恋いわびせ給いしが、忽ち御悩とならせ給い、数日枕をあげ給わず、恋々とし給い、天薬医術もその甲斐なく、終に当年三月崩御ならせ給いしなり。然るに御病気の中に、半如姫への御形見として七宝の玉の天冠、錦の御衣、鸞紋の差貫(さしぬき)、錦の褥(しとね)を唐櫃に入れ置き、飛龍と名付し御剣を添られ、送り給わりしと差出せば、長者これを聞き、かかる尊位の御形見もったいなくも恐れありと、謹みて頂戴せし後、この形見こそ不吉の相なりと思い合わせ侍りしとぞ。明帝また宣旨ありしは、姫は菩薩の再来なれば、半如と云う名は不吉なり、朕(ちん)姫の名を改めて書き送るべしと、般若姫と御自筆に勅宣の一通を下し置かるる處なりとて、夫婦はこれを頂戴し観音堂に納め給う。かかることども世上へ流評しければ、誰言うとなく帝都へ聞こえ、欽明天皇二十二(561)辛巳歳二月中旬、都より北面の武士隼人正を勅使として、豊後国に下し給う。

半如姫から般若姫へと名を換えたのが西暦561年頃です。

その時代に存在した経典としては、鳩摩羅什の翻訳になる金剛般若経があったようです。

そうすると、般若という呼称は半如姫以前からあったことになります。

鳩摩羅什の金剛般若経とよく似たものに、金剛般若波羅蜜多経というのがあります。それは玄奘訳のものです。

経典を見ますと、「波羅蜜多(はらみった)」という物語性の強い漢訳が出現したのは玄奘からです。

仏教経典をこういうふうに分析するのは本来の趣旨をはずれているとは思いますが・・・、

記紀には経典の一節に合わせて物語を編んでいったと思われる部分が多くあります。

たとえば、「はらみった」にしましても、日本書紀を分析しますと、あたかも聖徳太子が妊婦の腹を割いてみた、

というふうに誤解されそうな記述も見られます。経典の一節を利用して物語を作っているわけです。

経典の一節を利用して物語を編む手法は日本書紀のいたるところで見られまして、

人をさらいに行く、という記述もあります、それは阿弥陀経の一節であり、

阿弥陀経の完結部は「作禮而去(さらいにこ)」で完結します。

般若心経にしましても、完結部は手本の大般若経には無く、

現在は仏の真言(しんごん)であるから訳出はしないことになっています。

そうしたことは、経典を熟読しなくては誰も気付かないことです。

ただ、それらの経典を熟読したうえで記紀を読みますと、ああ、ここは経典のことを言っているなとすぐに気付きます。

日本書紀は主に経典の一節を利用して物語を編み、古事記は経典の事情を歌で知らせています。

ほんの一例ですが、古事記の歌に「〜尾ゆきあえ庭スズメ」というのがあります。

そうすると、経典の多くはこの日本で訳出され、隣国に出した、ということになるのです。

日本で漢訳されたのなら、般若という呼称は日本で名付けられたということになります。

多くの事柄を書くと一冊の本になってしまうほどの量なので、簡単な説明だけで申し訳ありません。

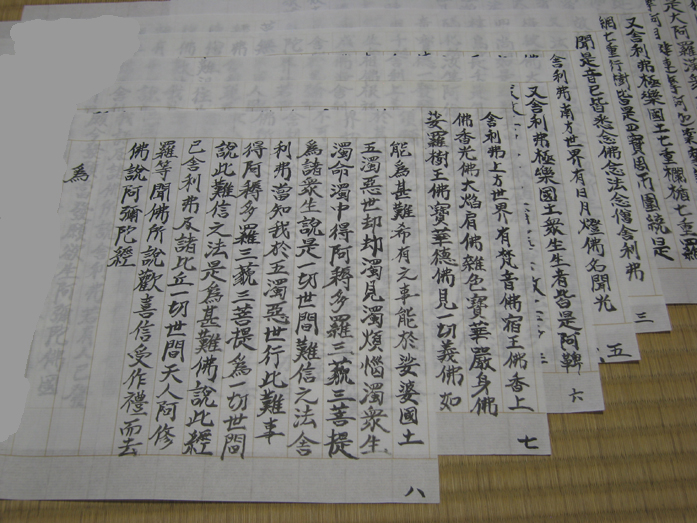

阿弥陀経 写経・私 (2000年書写)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

多くの経典を漢訳した玄奘の年数を逆算していきますと、玄奘は推古天皇が亡くなった年に修行旅に出発しています。

玄奘の旅の様子を知るには「大唐西域記」という記録があります。

大唐西域記が生まれた発端は、時の朝廷が西域対策として玄奘に書かせた記録です。

それを書かなければならなかった背景には、玄奘が朝廷に西域事情を詳しく報告しなかったからでもあります。

朝廷としては、西域に詳しい玄奘を側近に置き、西域事情をいつでも聞き出せるようにしておきたかったようです。

ところが、玄奘はそれに応じませんでした。大唐西域記が書かれた背景にはそうした事情があります。

玄奘としては書くつもりはなかった記録と言えるかもしれません。

大唐西域記の現存しているものが玄奘の筆かというと、どうもそうではないらしく、宋代以後の版本ということです。

それを読んで不思議に思うのは、あれほどの経典を漢訳していながら、

経典を持ち帰った事については何も触れていないことです。

いくら朝廷に差し出す記録と言えども、経典入手にまつわる苦労話など一つや二つはあってもいいはずです。

ところが、意に反して経典の話は、まったくありません。

この事に関しては、別ページでも書いています。

大唐西域記の全体を通して、日本の物語と共通性のある説話が数多く散りばめてあります。

一例を上げますと、池を埋めたという話など、般若姫物語にもあります。

池を埋めたという説話は面白いことに、インカ先史にも残っています。不思議に思い、ペルーインカ関係の本をあれこれ

読みあさってみますと、古代ペルーと日本にはつながりがあることがわかってきました。

簡単に説明しますと、ペルーインカ帝国が生まれる以前の時代に「ティアワナク文化」と呼ばれる時代があります。

その時代のなかに「ナスカ文化」という時代があります。2世紀から6世紀頃にかけての文化ですが、

その時代と一致します。

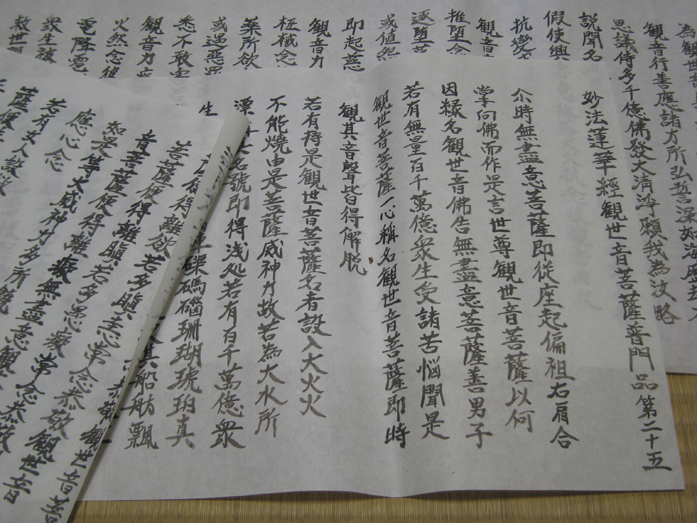

観音経(普門品・第二十五) 写経・私 (2000年書写)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

時代は少し下りますが、中国の仏教伝記に「唐大和上東征伝」という書物があります。

その題名、現在は「大和上」を「だいわじょう」と読んでいますが、よく見ますと「やまとかみ」とも読めます。

大和とは日本のこと、そして上とは、古代仏教国として栄えた初代上宮の在った所。

すなわち、聖徳太子が仏教を広めた初代般若姫陵墓周辺(波野スフィンクス)の地を指しているとしたら・・・。

しかし、それだけでは偶然の一致ということもありますので内容を見ますと、その本に出てくる場所として

「阿児奈波」というのがあります。この文字を現在は「オキナワ」として解釈してあります。

ところが、万葉歌に精通していれば「阿児」というと「阿児根の浦」があります。

「奈波」とは文字通り「なんば(難波)」です。「なんば」という言葉には九州方言が入っておりまして、

九州方言では「難儀」することを「難ば」と言っています。つまり、難所のことです。

からと水道の柳井〜田布施間の南側に横たわる山を阿児山(赤子山)と呼んでいます。

そして、からと水道の八幡の瀬戸は水道幅が狭く、直角にカーブしていましたから難所(難ば)です。

さらにその難ばを形成している島「蓮台寺山(八幡涅槃像)」には四天王寺の前身が在ったことが推測されますから(極楽寺跡)

これはもう阿児山のふもとの「難ば」を言っていることは間違いないでしょう。

本の題名が「〜東征伝」と、ものものしい題名であることからして、まさに征した訳です。

「唐大和上東征伝」の訳出を読みまして、明確に言えることとして、

「唐大和上東征伝」は、あくまでも鑑真大和上の伝記であり小説である、ということ。

それは日本の古事記や日本書紀が文章のなかに経典の特徴的な一節一節を織り込んでいるのとは趣が異なります。

日本ではすでに百数十年も先行して聖徳太子が義疏を完成させています。

日本書紀には舎衛国(インド)からインド人やタイ人が直接渡海して来たという記述がいくつも記載してあります。

なぜその記述をもっと重要視しないのか私には理解できません。

仏教本国から布教に情熱をかけた僧侶たちが海路で日本に直接渡って来ているわけです。

我々は日本仏教の先進性を、もっと自信を持ってもいいのではないでしょうか。

仏教のそうした先進性を思うにつけ、聖徳太子が煬帝に送った手紙のナゾも解けてきます。

これまでは大国に出す書簡としては非常識とさえ言われて来た文章の一節。

「日出ずる処の天子、書を日没する処の天子に致す。恙なきや。」

国力や戦力では中国のほうが優っていたけれども、仏教においては日本のほうが先進的だったということでしょう。

日本では一軒の家に神仏を一緒に祀ります。2つの宗教が何のわだかまりも無く鎮座しているのは、世界中さがしても

日本だけです。こうした思想は世界平和にも通じるものがあります。

記紀は神道書です。その神道書のなかに仏教経典の内容が散りばめてある、ということは大事な意味を持つのです。

神仏両者が助け合いながら存続している、ということでしょうか。 (写真・我が家の祭壇)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

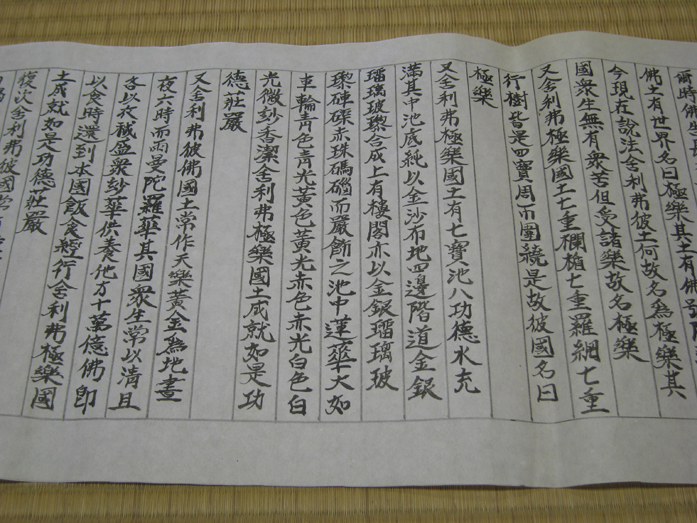

阿弥陀経(中間部) 写経・私 (2000年書写)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

以下、徳間書店 「聖徳太子の秘文開封」 巻末資料より抜粋

「太子傳撰集抄別要 (たいしでんせんしゅうしょうべつよう)」 国立国会図書館秘蔵

○南岳衡山 般若峯 大唐衡岳高僧傳云毎於一處講大品般若故薹閣皆有般若之号焉〜(以下略・解読中)

本がコピーのコピーで、鮮明ではない部分もあり、返り点を省略しました。本のほうを参照してください。

ここで大事な部分は「南岳こうやま 般若峯」とあることです。

南岳とは、波野行者山(波野スフィンクス)頂上から見ると、小山(香山)は南の山になります。

さらに、傳撰集は火の神とも記しています。波野行者山は火の神として地元では恐れられています。

先に載せた「般若姫物語・巻の十・周防国魚の照般若寺の記」と照合しても同一地点であろうと思われます。

そうすると、江戸時代に書かれたと言われている太子傳撰集抄別要の基になった本は、

万葉時代以前の昔の本を基にして書写している、ということにならないでしょうか?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

トップページに戻る 般若関連の目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・